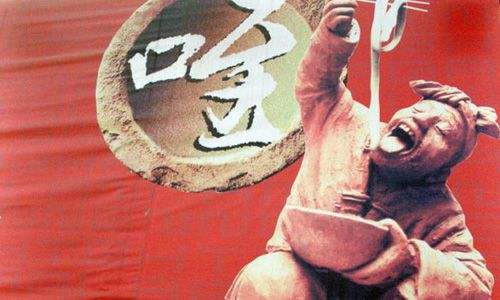

华州面花—跳动的美食

- 索引:15

- 发布时间:2016/6/9 11:29:00

- 点击次数:

- 加入收藏

华县面花以黄土高塬盛产的优良小麦为原料,选用上等精粉制作而成。麦面柔软而劲韧,具有很强的可塑性。采取“1印、2捏、3镶、4滚”,讲求“文胸、武肚、老人背、美女腰”等特点。用发好的白面及剪刀、梳子、红枣、花椒、玉米等辅助材料,精心捏制而成,不但具有黄河流域古朴、精犷、豪放、深厚的特点,也包涵了长江流域的细致、优美、精致的独特韵味。华县面花1般不着色,洁白如 玉,保持了面食自然的白香。其种类繁多,花、鸟、鱼、虫,各式各样约120余种,造型质朴厚重,简洁明析,内涵丰富,大胆夸大,变化无穷,妙趣横生,寓意丰富。不以形似而以神似,无不寄托着人们心中美好的祝贺,不但供人们观赏,亦可食用。随着社会的不断发展,着色面花也应运而生,这类面花具有极强的观赏价值,是人们用来作为民间艺术品相互馈赠的佳品,从而,也使得华县面花广为流传,并遭到各界人士的爱好。

面花是华县民间艺术的珍宝,农村每逢婚事嫁娶,老人过寿,孩子满月等,都少不了使用这类寓意祝愿的礼品,面花有着悠久的历史,随着人类的风俗风情1起丰富和发展,对丰富人们的精神生活和物资生活依然会起着不可低估的作用。

华州面花的代表作品有“谷卷”和“高馍盘”,其都是大型的组合体。 华州面花(4张)“谷卷”的形体是虎头,龙身,鱼尾,远观似虎,近看则变化无穷,花鸟草虫各显其异。虎头是飞鸟作身,双鱼作眉,菊花作眼,卧雀作鼻,龙身上缀满各种小面花,如“2龙戏珠”、“喜鹊闹梅”、“对鱼戏莲”、“龙凤呈祥”、“石榴牡丹”等不下210种,鱼尾造型有曲有直,有弯有卷,使全部谷卷慎重雀跃,或静或动,栩栩如生。“高馍盘”礼仪较多,多用于喜庆,它用7层或9层不同的小面花捆扎在箔子上而成,1层“水担勾结”馍,形似云纹,两端卷起,硬朗有力,意为百年良缘,坚若盘石,2层蝙蝠,3层桃果,喻多福多寿;4层游鱼,5层莲花,鱼戏莲,喻夫妻恩爱,6层凤凰,7层牡丹,喻意吉祥如意,顶端多为“莲生贵子” 馍或“龙凤呈祥”馍。高达丈余,重约百斤,其形若雕柱,酷似华碑,气势雄伟状观。

“华州面花”和别的地方的面花比起来,有着自己突出的特点。它1般不着色,洁白如玉,保持了面食那种自然的白、香、甜,造型质朴厚重,简洁明析,内涵丰富,富有变化,大胆夸大,不以形似,而以神似为满足,面花捏制的形象种类繁多,有单独的、复合的、组合的各种样式。单独的花鸟虫鱼,102生肖等形象简练而大气,复合的有金鸡斗蛇,5福鹤寿等玲珑而精致,而组合的大个卧虎、立虎、双虎等形象最具有代表性,特别充分显示出当地艺人们的高超技艺。

主要价值

华州面花是广泛流传在民间的—种传统风俗礼馍,它贯穿于岁时节日、风俗礼仪中 。华州面花不但以制作精致、造型丰富而著称,还是严肃庄重的礼仪面食,同时具有适用性及观赏价值,是艺术性颇高的民间艺术品。

华州礼馍—向是华县人们联结亲友关系的食品和纽带,“民以食为天”,礼馍的应用贯穿于了1年4季的4时8节和人生礼仪的全进程,是当地使用最广泛的民俗礼品。

1989年华州面花荣获省文化厅传统特点奖,1990年,荣获省首届面花电视大赛2等奖。1994年,国家文化部授与“高馍盘”民间艺术1绝并取得铜奖。2009年2月,华州面花赴咸阳市参加中国第1届面花艺术节,荣获铜牌奖。

相干工具制作面花的工具10分简单:白面、剪刀、菜刀、镊子、梳子、红枣、花椒等。

历史渊源

我国传统的饮食文化源远流长,汉朝早已有面塑的记载。宋朝《梦梁录》中曾记载着把面塑作为春节、中秋、端五和结婚、祝寿、喜庆的1种礼品。也有把面花称作“礼馍”、“年馍”的。在古代的华州,农历尾月310日至正月105,乡村中到处可见互赠礼馍的欢快场面。农村妇女们几近人人都是制作礼馍的高手,特别是年长的妇女技艺更是高超。它被引入餐饮殿堂以后,担当出发点缀和美化菜肴、烘托宴席气氛的作用。同时,也是联结亲朋好友的信物和纽带,是流传在华州大地上最广泛的民俗礼品,这类礼品贯穿于1年4季4时8节和人生礼仪的全进程。

面花技艺经过几千年的传承和发展,可谓是历史源远流长,早已经是中国文化和民间艺术的1部份。也是研究历史、考古、民俗、雕塑、美学不可忽视的实物质科,就捏制风格来讲,黄河流域古朴、粗扩、豪放、深厚:长江流域却是细致、优美、精致。只要掌握好发面技术,依照式样进行捏制,那末1个鲜活的面馍形象就会脱颖而出。

散布区域华县位于陕西省东部, 渭河下游,东临华阴,西接渭南,南跨秦岭与洛南交界,北濒渭河与大荔相望,距古城西安90千米,境内 陇海铁路, 310国道, 西潼高速公路横穿而过,为关中与中原交通的重要通道, 自古就有“通化门前第1州”之称。现代化的通讯、交通极其便利。

华县得天独厚的地理环境,丰富深厚的文化底蕴,多彩多姿的 民间手工艺和浑厚的民俗传统,为华州面花艺术的产生、发展与传承奠定了坚实的基础。

华州面花主要散布在华县境内。