华县皮影

- 索引:18

- 发布时间:2017/6/15 9:21:00

- 点击次数:

- 加入收藏

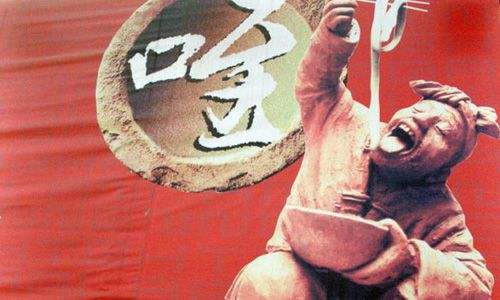

皮影,又称灯影,以在灯光照射下用兽皮刻制的人物隔亮布演戏而得名,是我国民间广为流传的傀儡戏之一。皮影戏发源于汉,唐以后流传民间。众多的史料典籍记载印证:世界影戏源于中国——中国影戏源于陕西,华县(古华州)是陕西皮影的重要发源地之一。

在陕西皮影有四大流派:有东路的碗碗腔皮影,南路的道情皮影,西路的弦板腔皮影,北路的阿宫腔皮影,以东路皮影最为优秀。华县皮影是陕西东路皮影的代表,与陕西乃至全国其他地区各流派皮影相比较,以其雕刻精美的艺术造型,奇妙精湛的演出技巧,委婉优美的音乐唱腔在众多的皮影流派中一枝独秀,享有“国宝”、“活化石”、“中华一绝”的美誉,在国内外颇负盛名。华县皮影成熟完备的体系在问世之初深受巫术,图腾崇拜文化的影响,在发展传承过程中又受华州地区繁荣多样的地方文化的影响,融入了儒、释、道思想和世俗生活,在受到社会底层劳动人民的关注后始成为民间的艺术,最终形成了它独特的艺术形式和审美情趣,其民俗与信仰的关系确立了它在中国文化史上的地位。

在陕西皮影有四大流派:有东路的碗碗腔皮影,南路的道情皮影,西路的弦板腔皮影,北路的阿宫腔皮影,以东路皮影最为优秀。华县皮影是陕西东路皮影的代表,与陕西乃至全国其他地区各流派皮影相比较,以其雕刻精美的艺术造型,奇妙精湛的演出技巧,委婉优美的音乐唱腔在众多的皮影流派中一枝独秀,享有“国宝”、“活化石”、“中华一绝”的美誉,在国内外颇负盛名。华县皮影成熟完备的体系在问世之初深受巫术,图腾崇拜文化的影响,在发展传承过程中又受华州地区繁荣多样的地方文化的影响,融入了儒、释、道思想和世俗生活,在受到社会底层劳动人民的关注后始成为民间的艺术,最终形成了它独特的艺术形式和审美情趣,其民俗与信仰的关系确立了它在中国文化史上的地位。

一、华县皮影的历史渊源

一、华县皮影的历史渊源

在华县民间皮影艺人中,广泛流传着这样一首诗:“汉妃抱子宫前耍,巧剪桐叶照窗纱。文帝治国安天下,制乐传入百姓家”。

据《中国影戏史略及现状》记载:“中国影戏之发源地为陕西,自秦汉至隋唐当皆以其最盛”。《影戏——故都百戏考(之四)》云:“按此戏当然始于陕西,因西安建都数百年,玄宗又极爱提倡美术,各种技艺,由陕西兴起者甚多,则影戏始于此,亦在意中”。又云:“汴京之影戏即由长安流传而来,言颇近理,因二地不但距离不为甚远,交通尽有频繁可能,更以其为帝都所在,凡百技莫不趋之,都城既由西安而汴京,影戏当随之而去……”。传曰:“贵妃啖荔枝,伶奏碗碗以增味,击碗拨弦者,皆自华州”。《中国影戏》著述:“中国影戏从陕西发源,首先沿黄河流域传播。……靖康元年(公元1126年)金兵攻破开封,靖康二年四月,金人俘钦徽二帝和后妃、皇子、皇女以及宗室贵戚等三千多人北去,其中包括‘弄影戏’等倡优技艺150余家,影戏随金兵北传”。其时,宋王朝变迁,高宗南下偏安,影戏随难民南渡,拓出黄河流域,首先入临安(杭州),继而播植于湘、鄂、粤、皖、浙、赣等南方各地。据考证:川北皮影,四川人称“陕灯影”、“川北渭南影子”,流传至今。古之渭南,泛指骊山到潼关渭河以南一带的广大地区,时为华州所辖之地也。《燕京岁时记》载曰:“陕西皮影戏历史悠久,关中则是中国影戏的发源地。近代陕西皮影戏流派极多,粗略言之,东路有碗碗腔皮影,南路有道情皮影,西路有弦板腔皮影,北路有阿宫腔皮影。四路皮影,尤以碗碗腔中的老腔皮影最为古朴,据民间传说自明代以来即在关中的二华(华阴、华县)潼关地区流行。”《华县志》记述:“ 在清末时……有演出班社二三十家。民国时期皮影仍盛行不衰,极盛时有班社48家。”

二、华县皮影的艺术特色和魅力

二、华县皮影的艺术特色和魅力

“隔帐陈述千古事,灯下挥舞鼓乐声。奏的悲欢离合调,演的历代奸与恶。三尺生绢作戏台,全凭十指逞诙谐。一口道尽千古事,双手对舞百万兵。一张牛皮居然喜怒哀乐,半边人脸收尽忠奸贤恶”是华县皮影艺术的真实写照。

华县皮影的雕镂制作,以上等牛皮为原料,经泡制刮毛去脂、磨、刻、染、熨、缀等二十余道工序精工细作而成。影人的造型小巧玲珑,高约33厘米左右,体型夸张大胆,变形巧妙。除个别书僮,丑旦以半侧面的双目出现外,其大部分以侧面单目为主。“公忠者雕以正貌,奸佞者刻以丑形”。正生正旦人物,鼻尖口小,朱红点唇,若有若无,秀婉妩媚。人物性格以平眉和立眉区分:平眉表现文人雅士的清秀文静;立眉突现武生将帅的英武强悍,前额突出,(名曰:岩颅)更显神飞眉宇,气概非凡。方面、大耳、宽肩、圆腰表现了男性生、净正面角色的男性阳刚之美。“弯弯眉、线线眼、樱桃小口红一点”,柳眉、凤目、纤腰,莲足表现的是旦角女性的妩媚阴柔。影人的服饰、图案花纹,精巧细致,技法成套,在大轮廓中充以菊、兰、梅、竹装饰,配以“”字,雪花、鱼鳞、星眼、松针等图案,充分折射出了中国古代人民的审美志趣。帝王的皇冠龙服,高官的乌纱蟒袍,后妃的凤冠霞披,宫娥的彩袖垂裙,大家闺秀的雍华娇贵,小家碧玉的弓鞋翠簪,平民百姓的布衣麻衫,纨绔子弟的绫罗彩缎……凡此种种,都通过小小的雕刀,用平面雕镂的手法表现的淋漓尽致,富有强烈的立体感。影人的作色采用传统绘画工笔重彩方法,以镂线分色,用固有色平涂分填,多次烘染,用大红大绿作强烈对比,镂线计白,自然调和,绚丽谐调,简洁明快,精致高雅。每件影人都具有至高无上的艺术价值和美学价值,堪称艺术珍品。

华县影人的造型和汉代画像石有着一脉相承的关系,又吸收了唐宋时期寺庙壁画的风格,以元代杂剧中的人物分类雕刻。计有末、旦、净、外、杂当、驾、孤、细酸、邦老、孛老、卜儿、徕、刺、伴哥、拔禾、伴儿姑、禾旦、行首、乐人、乐探、魂子、魂探等各大类别。其“头楂”(人物脸谱)多达470余种,“桩子”(颈以下肢体)多至181种样式。在一幅较齐全的皮影戏箱中,各式人物、刀枪剑戟,战马坐骑,金銮茅舍,山水庭堂,神妖鬼怪,花草虫鱼、云雾紫霞,烟火烈焰应有尽有,包罗了天上仙界,阳世人间,阴曹地府,鬼穴魔窟,古今中外的万幻之象,真可谓“一箱牛皮著五彩,万代人事藏九夹”。

华县影人的造型和汉代画像石有着一脉相承的关系,又吸收了唐宋时期寺庙壁画的风格,以元代杂剧中的人物分类雕刻。计有末、旦、净、外、杂当、驾、孤、细酸、邦老、孛老、卜儿、徕、刺、伴哥、拔禾、伴儿姑、禾旦、行首、乐人、乐探、魂子、魂探等各大类别。其“头楂”(人物脸谱)多达470余种,“桩子”(颈以下肢体)多至181种样式。在一幅较齐全的皮影戏箱中,各式人物、刀枪剑戟,战马坐骑,金銮茅舍,山水庭堂,神妖鬼怪,花草虫鱼、云雾紫霞,烟火烈焰应有尽有,包罗了天上仙界,阳世人间,阴曹地府,鬼穴魔窟,古今中外的万幻之象,真可谓“一箱牛皮著五彩,万代人事藏九夹”。

华县皮影班社一般由五人组成,分别称为“前声”、“签手”、“上档”、“下档”,“后槽”。一人兼数职:“前声”主唱,为总指挥,兼司月琴、手锣、大锣、堂鼓、扁鼓,兼帮签;“签手”操纵影人,配合音响效果,兼填白对话;“上档”拉二弦,司铙钹,唢呐、长号,兼填白帮腔;“下档”拉板胡,兼安拆影人;“后槽”司钩锣,碗碗,梆子,战锣、闪子、帮腔。五人分工精细,操纵17件乐器和影人,演出时配合默契,有相得益彰,异工同曲之妙。平时演出,每人一辆自行车就可携带全部道具,在巷道庭院,室内室外都可搭台演戏。室外搭台用料简单,有民谣曰:“两张方桌,九块木板,用椽八长九短,两条撇绳一挽,十二根绳串(细麻绳),五页芦席一卷,放一镢头,你就甭管”。艺人可在个把钟头内搭起皮影戏台。室内搭台更为简单,只用几张桌子即可,简便灵活的演出形式,深受民众偏爱。华县的皮影班社,一般都能熟练演出150多齣剧目,以丰富的历史传统剧为主,兼演现代戏和自编的新节目,演出经久不衰。清乾隆中期以前碗碗腔是说书的演唱形式,曲调声腔,粗犷单调(人们习惯称老腔,满台吼,又名拍板调)。嘉庆时期,皮影艺人们为了适应新的作品抒写的社会风情题材和皮影角色中生、旦悲欢离合的传奇特点。对原有的说唱形式的表演唱腔进行大胆改革,其曲词采用昆曲演唱,经过艺人的创新,使其原来的唱腔由粗犷单调的说书形式转向细腻缠绵的曲调,把“北曲”的武夫鼓怒,马上杀伐之声和“南曲”的柔媚婉转融合为一体,形成了独特的演唱艺术风格。改革后的碗碗腔,人们称之为“时腔”,沿袭至今。

华县皮影的唱腔——碗碗腔是陕西人民最喜爱最流行的皮影戏主要剧种之一,流行全陕及甘肃、青海等地。在陕西各路皮影中,因地区不同,人民风俗习惯各异,其腔调、乐器和组织俱有差别,最细腻者莫过于东路的皮影。

华县皮影戏的唱腔为陕西东路皮影的正宗,就其声腔而言,属于板腔体,主要板式有:慢板、慢紧板、紧板、二六板、煽板、二八板、扬句子、滚板、三不齐、单句送等,其腔调分花音、平音、哭音,一般情绪用平音,表现高兴时用花音,表现激昂时用哭音。花脸戏吐字重、怒声如雷、震裂金石;生旦戏启口轻圆、柔情似水、转腔疾徐绵细,仄字收音,尖亮切响,如晴丝随微风上下起浮,一曲三折,荡气回肠,典雅飘逸。

华县皮影演出,影人全凭“签手”一人操作,奇妙而传神。影人具色具彩,有神有态,腕可伸,股可屈,手可指,步可移,坐立行走自如,实际演出中,灵活多变,轻盈多态。优秀的“签手”五指间可同时操纵三、四件影人,且各有神态。影人的表情不能从僵凝的头面部表现,完全借助于整个形象的体态动作:如周仁在《悔路》中的矛盾心理;李清彦在《骂和尚》中的愤怒与激动;孟姜女的大墙(哭长城)恸哭;卢克成中状元的春风得意等无不惟妙惟肖。武戏中影人的踢、打、杀、砍、上马、下马干净利落,极其生动,更有变脸、撑伞、吸烟,七十二变等绝活。其精湛的演技,令国内外专家、学者尚叹之不及,拍手叫绝。

华县皮影在发展传承过程中,各个时期都有著名的艺人出现,演出、雕刻、美工、编剧人才济济,各领风骚数十年,从无间断。自“优秀民间传统文化保护工程”启动以来,中共华县县委、华县人民政府将华县皮影的保护与发展列入日常议事日程,不定期地研究解决此项工作中出现的问题。在2006年县人大十五届四次会议上,将华县皮影的保护利用、产业开发列入了“十一·五”规划,确定为华县对外宣传的四张名片之一,县财政每年列支10万元用于皮影保护。县人民政府和文体事业局先后下发了《关于加强优秀民间传统文化保护工作的通知》、《华县皮影保护与产业开发规划》,制定了《华县皮影保护与发展的具体措施》、和《华县培养皮影戏传承人奖励办法》等文件,并对德艺双馨皮影老艺人给予生活补助。为有效实施保护,申请注册了“华州皮影”、“华县皮影”等一批商标,制定了《华县皮影制作、雕刻产品质量鉴定标准》,工作初见成效,使华县皮影进入了一个新的历史发展时期。

目前,皮影艺人(演出、雕刻)遍布全县12个乡镇,约占全县乡镇总数的80%,以老带新、以师带徒、与企业联姻开展专业培训的皮影艺术传承机制已经形成。皮影演出班社已由上世纪90年代的十家发展到13家,全县共有皮影演出艺人60余人。皮影雕刻已形成产业化,以汪天喜、薛宏权、张华州等为领军的皮影雕刻产业异突起,全县从业人员800余人,年收入近千万元,产品畅销国内,远销德、意、日、英、法、美、加拿大等十余个国家,成为我县农村经济新的增长点。

卓有成效的工作,得到了国家、省、市文化主管部门和全社会的肯定。2004年10月,华县人民政府命名柳枝镇梁堡村为“皮影专业村”;2005年1月,陕西省文化厅命名华县为“陕西省民间艺术·皮影之乡”;同年7月授予“华县皮影·全省文化产业示范基地”称号;2006年5月20日,(国发〔2006〕18号文件)公布华县皮影列入国家首批非物质文化遗产名录。

中华民族是一个历史悠久的民族,中华文明在世界古老文明中是一个唯一延续至今不曾中断的文明。重视传统,不断创新是中华民族的优良传统,也是中华文明历久不衰的真谛。抢救、保护、传承、弘扬中华民族的传统文化是我们当代人的使命和责任。华县皮影目前的状况,只是我们抢救、保护工作的开始,更为艰巨的工作任务还有待我们去完成。我们要继承和发扬中华民族薪火相传的伟大传统,振奋精神,良筹远谋,使华县的皮影,华县的民间传统文化艺术绽放出更加绚丽多彩的光辉。

在华县民间皮影艺人中,广泛流传着这样一首诗:“汉妃抱子宫前耍,巧剪桐叶照窗纱。文帝治国安天下,制乐传入百姓家”。

据《中国影戏史略及现状》记载:“中国影戏之发源地为陕西,自秦汉至隋唐当皆以其最盛”。《影戏——故都百戏考(之四)》云:“按此戏当然始于陕西,因西安建都数百年,玄宗又极爱提倡美术,各种技艺,由陕西兴起者甚多,则影戏始于此,亦在意中”。又云:“汴京之影戏即由长安流传而来,言颇近理,因二地不但距离不为甚远,交通尽有频繁可能,更以其为帝都所在,凡百技莫不趋之,都城既由西安而汴京,影戏当随之而去……”。传曰:“贵妃啖荔枝,伶奏碗碗以增味,击碗拨弦者,皆自华州”。《中国影戏》著述:“中国影戏从陕西发源,首先沿黄河流域传播。……靖康元年(公元1126年)金兵攻破开封,靖康二年四月,金人俘钦徽二帝和后妃、皇子、皇女以及宗室贵戚等三千多人北去,其中包括‘弄影戏’等倡优技艺150余家,影戏随金兵北传”。其时,宋王朝变迁,高宗南下偏安,影戏随难民南渡,拓出黄河流域,首先入临安(杭州),继而播植于湘、鄂、粤、皖、浙、赣等南方各地。据考证:川北皮影,四川人称“陕灯影”、“川北渭南影子”,流传至今。古之渭南,泛指骊山到潼关渭河以南一带的广大地区,时为华州所辖之地也。《燕京岁时记》载曰:“陕西皮影戏历史悠久,关中则是中国影戏的发源地。近代陕西皮影戏流派极多,粗略言之,东路有碗碗腔皮影,南路有道情皮影,西路有弦板腔皮影,北路有阿宫腔皮影。四路皮影,尤以碗碗腔中的老腔皮影最为古朴,据民间传说自明代以来即在关中的二华(华阴、华县)潼关地区流行。”《华县志》记述:“ 在清末时……有演出班社二三十家。民国时期皮影仍盛行不衰,极盛时有班社48家。”

“隔帐陈述千古事,灯下挥舞鼓乐声。奏的悲欢离合调,演的历代奸与恶。三尺生绢作戏台,全凭十指逞诙谐。一口道尽千古事,双手对舞百万兵。一张牛皮居然喜怒哀乐,半边人脸收尽忠奸贤恶”是华县皮影艺术的真实写照。

华县皮影的雕镂制作,以上等牛皮为原料,经泡制刮毛去脂、磨、刻、染、熨、缀等二十余道工序精工细作而成。影人的造型小巧玲珑,高约33厘米左右,体型夸张大胆,变形巧妙。除个别书僮,丑旦以半侧面的双目出现外,其大部分以侧面单目为主。“公忠者雕以正貌,奸佞者刻以丑形”。正生正旦人物,鼻尖口小,朱红点唇,若有若无,秀婉妩媚。人物性格以平眉和立眉区分:平眉表现文人雅士的清秀文静;立眉突现武生将帅的英武强悍,前额突出,(名曰:岩颅)更显神飞眉宇,气概非凡。方面、大耳、宽肩、圆腰表现了男性生、净正面角色的男性阳刚之美。“弯弯眉、线线眼、樱桃小口红一点”,柳眉、凤目、纤腰,莲足表现的是旦角女性的妩媚阴柔。影人的服饰、图案花纹,精巧细致,技法成套,在大轮廓中充以菊、兰、梅、竹装饰,配以“”字,雪花、鱼鳞、星眼、松针等图案,充分折射出了中国古代人民的审美志趣。帝王的皇冠龙服,高官的乌纱蟒袍,后妃的凤冠霞披,宫娥的彩袖垂裙,大家闺秀的雍华娇贵,小家碧玉的弓鞋翠簪,平民百姓的布衣麻衫,纨绔子弟的绫罗彩缎……凡此种种,都通过小小的雕刀,用平面雕镂的手法表现的淋漓尽致,富有强烈的立体感。影人的作色采用传统绘画工笔重彩方法,以镂线分色,用固有色平涂分填,多次烘染,用大红大绿作强烈对比,镂线计白,自然调和,绚丽谐调,简洁明快,精致高雅。每件影人都具有至高无上的艺术价值和美学价值,堪称艺术珍品。

华县皮影班社一般由五人组成,分别称为“前声”、“签手”、“上档”、“下档”,“后槽”。一人兼数职:“前声”主唱,为总指挥,兼司月琴、手锣、大锣、堂鼓、扁鼓,兼帮签;“签手”操纵影人,配合音响效果,兼填白对话;“上档”拉二弦,司铙钹,唢呐、长号,兼填白帮腔;“下档”拉板胡,兼安拆影人;“后槽”司钩锣,碗碗,梆子,战锣、闪子、帮腔。五人分工精细,操纵17件乐器和影人,演出时配合默契,有相得益彰,异工同曲之妙。平时演出,每人一辆自行车就可携带全部道具,在巷道庭院,室内室外都可搭台演戏。室外搭台用料简单,有民谣曰:“两张方桌,九块木板,用椽八长九短,两条撇绳一挽,十二根绳串(细麻绳),五页芦席一卷,放一镢头,你就甭管”。艺人可在个把钟头内搭起皮影戏台。室内搭台更为简单,只用几张桌子即可,简便灵活的演出形式,深受民众偏爱。华县的皮影班社,一般都能熟练演出150多齣剧目,以丰富的历史传统剧为主,兼演现代戏和自编的新节目,演出经久不衰。清乾隆中期以前碗碗腔是说书的演唱形式,曲调声腔,粗犷单调(人们习惯称老腔,满台吼,又名拍板调)。嘉庆时期,皮影艺人们为了适应新的作品抒写的社会风情题材和皮影角色中生、旦悲欢离合的传奇特点。对原有的说唱形式的表演唱腔进行大胆改革,其曲词采用昆曲演唱,经过艺人的创新,使其原来的唱腔由粗犷单调的说书形式转向细腻缠绵的曲调,把“北曲”的武夫鼓怒,马上杀伐之声和“南曲”的柔媚婉转融合为一体,形成了独特的演唱艺术风格。改革后的碗碗腔,人们称之为“时腔”,沿袭至今。

华县皮影的唱腔——碗碗腔是陕西人民最喜爱最流行的皮影戏主要剧种之一,流行全陕及甘肃、青海等地。在陕西各路皮影中,因地区不同,人民风俗习惯各异,其腔调、乐器和组织俱有差别,最细腻者莫过于东路的皮影。

华县皮影戏的唱腔为陕西东路皮影的正宗,就其声腔而言,属于板腔体,主要板式有:慢板、慢紧板、紧板、二六板、煽板、二八板、扬句子、滚板、三不齐、单句送等,其腔调分花音、平音、哭音,一般情绪用平音,表现高兴时用花音,表现激昂时用哭音。花脸戏吐字重、怒声如雷、震裂金石;生旦戏启口轻圆、柔情似水、转腔疾徐绵细,仄字收音,尖亮切响,如晴丝随微风上下起浮,一曲三折,荡气回肠,典雅飘逸。

华县皮影演出,影人全凭“签手”一人操作,奇妙而传神。影人具色具彩,有神有态,腕可伸,股可屈,手可指,步可移,坐立行走自如,实际演出中,灵活多变,轻盈多态。优秀的“签手”五指间可同时操纵三、四件影人,且各有神态。影人的表情不能从僵凝的头面部表现,完全借助于整个形象的体态动作:如周仁在《悔路》中的矛盾心理;李清彦在《骂和尚》中的愤怒与激动;孟姜女的大墙(哭长城)恸哭;卢克成中状元的春风得意等无不惟妙惟肖。武戏中影人的踢、打、杀、砍、上马、下马干净利落,极其生动,更有变脸、撑伞、吸烟,七十二变等绝活。其精湛的演技,令国内外专家、学者尚叹之不及,拍手叫绝。

华县皮影在发展传承过程中,各个时期都有著名的艺人出现,演出、雕刻、美工、编剧人才济济,各领风骚数十年,从无间断。自“优秀民间传统文化保护工程”启动以来,中共华县县委、华县人民政府将华县皮影的保护与发展列入日常议事日程,不定期地研究解决此项工作中出现的问题。在2006年县人大十五届四次会议上,将华县皮影的保护利用、产业开发列入了“十一·五”规划,确定为华县对外宣传的四张名片之一,县财政每年列支10万元用于皮影保护。县人民政府和文体事业局先后下发了《关于加强优秀民间传统文化保护工作的通知》、《华县皮影保护与产业开发规划》,制定了《华县皮影保护与发展的具体措施》、和《华县培养皮影戏传承人奖励办法》等文件,并对德艺双馨皮影老艺人给予生活补助。为有效实施保护,申请注册了“华州皮影”、“华县皮影”等一批商标,制定了《华县皮影制作、雕刻产品质量鉴定标准》,工作初见成效,使华县皮影进入了一个新的历史发展时期。

目前,皮影艺人(演出、雕刻)遍布全县12个乡镇,约占全县乡镇总数的80%,以老带新、以师带徒、与企业联姻开展专业培训的皮影艺术传承机制已经形成。皮影演出班社已由上世纪90年代的十家发展到13家,全县共有皮影演出艺人60余人。皮影雕刻已形成产业化,以汪天喜、薛宏权、张华州等为领军的皮影雕刻产业异突起,全县从业人员800余人,年收入近千万元,产品畅销国内,远销德、意、日、英、法、美、加拿大等十余个国家,成为我县农村经济新的增长点。

卓有成效的工作,得到了国家、省、市文化主管部门和全社会的肯定。2004年10月,华县人民政府命名柳枝镇梁堡村为“皮影专业村”;2005年1月,陕西省文化厅命名华县为“陕西省民间艺术·皮影之乡”;同年7月授予“华县皮影·全省文化产业示范基地”称号;2006年5月20日,(国发〔2006〕18号文件)公布华县皮影列入国家首批非物质文化遗产名录。

中华民族是一个历史悠久的民族,中华文明在世界古老文明中是一个唯一延续至今不曾中断的文明。重视传统,不断创新是中华民族的优良传统,也是中华文明历久不衰的真谛。抢救、保护、传承、弘扬中华民族的传统文化是我们当代人的使命和责任。华县皮影目前的状况,只是我们抢救、保护工作的开始,更为艰巨的工作任务还有待我们去完成。我们要继承和发扬中华民族薪火相传的伟大传统,振奋精神,良筹远谋,使华县的皮影,华县的民间传统文化艺术绽放出更加绚丽多彩的光辉。